大塚製茶について

大塚製茶の歴史

江戸から明治へ。激動の時代に、

掛川 日坂東山のお茶づくりは始まった。

掛川・日坂東山は東海道五十三次の宿場町であったことから、古くから交通が主な産業として確立していました。しかし明治の大変革がこの産業構造を一変させます。街道筋の交通に関わる多くの人々が、農業など新たな生業に転じることになったのです。大塚製茶の創業者である大塚真平もそのひとりでした。

明治四年、大井川の「徒渉制」が廃止され「渡舟制」になり、それまで川渡しに従事していた川越人夫たちが職を失いました。川越人夫たちは、掛川藩から御用林の払い下げを受け、その地を開墾して農業を始めます。この時、御林管林の約三百七十四町を開拓した20家族ほどのグループの中心に大塚真平がいました。積極的な開拓によって、現在のお茶の名産地しての礎を築いたのです。

▲ 創業者 大塚真平の生家

-

【初 代】 大塚 真平 勝海舟が牧之原台地を開墾し、お茶を栽培することを推奨。掛川藩より御用林を賜わった大塚真平(初代)が、大井川の川越(川渡し)人夫を引き連れ、現在の掛川市日坂・御林に茶園を開拓。

【初 代】 大塚 真平 勝海舟が牧之原台地を開墾し、お茶を栽培することを推奨。掛川藩より御用林を賜わった大塚真平(初代)が、大井川の川越(川渡し)人夫を引き連れ、現在の掛川市日坂・御林に茶園を開拓。 -

【二代目】 大塚 忠吉 2代目・大塚忠吉は商いにも才覚を発揮し、お茶の見本を持って蒸気機関車で静岡市内の茶問屋街に通った。

【二代目】 大塚 忠吉 2代目・大塚忠吉は商いにも才覚を発揮し、お茶の見本を持って蒸気機関車で静岡市内の茶問屋街に通った。

の屋号はこの頃から使われた。

の屋号はこの頃から使われた。

-

【三代目】 大塚 義一 3代目・大塚義一は「より美味しく、より良質のお茶をつくる」という信念から、機械技術を取り入れた。昭和30年から「深蒸し茶」の製造をいち早く導入。柔軟な発想で製茶技術を発展させた。

【三代目】 大塚 義一 3代目・大塚義一は「より美味しく、より良質のお茶をつくる」という信念から、機械技術を取り入れた。昭和30年から「深蒸し茶」の製造をいち早く導入。柔軟な発想で製茶技術を発展させた。 -

【四代目】 大塚 弘明 昭和35年、4代目・大塚弘明が会社組織として「大塚製茶株式会社」を設立。「茶審査技術認定師」として「全国に誇れる上質なお茶づくり」の向上に尽力。現在に至る。

【四代目】 大塚 弘明 昭和35年、4代目・大塚弘明が会社組織として「大塚製茶株式会社」を設立。「茶審査技術認定師」として「全国に誇れる上質なお茶づくり」の向上に尽力。現在に至る。 -

【五代目】 大塚 裕彦 平成22年就任。第50回全国茶審査技術競技大会において個人戦9位入賞、日本茶鑑定士認定を受けるなど、日々研鑽を積んでいる。

【五代目】 大塚 裕彦 平成22年就任。第50回全国茶審査技術競技大会において個人戦9位入賞、日本茶鑑定士認定を受けるなど、日々研鑽を積んでいる。

大塚製茶歴史ギャラリー

-

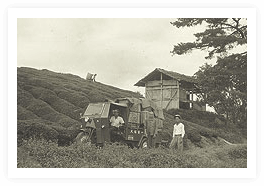

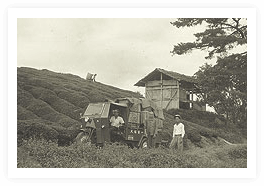

戦前の日坂村の風景

-

昭和30年代お茶の集荷作業

-

昭和30年代茶摘みの女性たち

-

昭和30年代茶摘みの女性たち

-

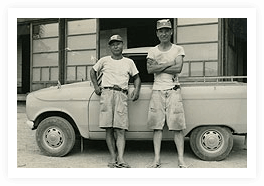

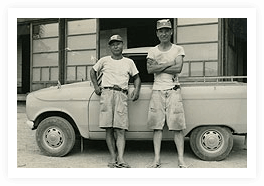

お茶師栗田忠平氏(右)

-

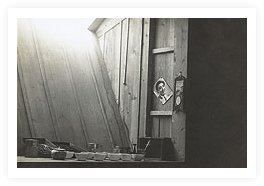

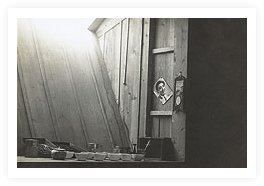

当時の拝見場

-

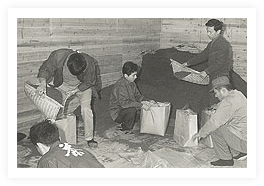

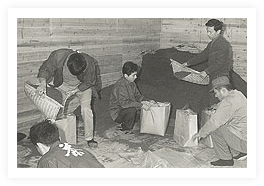

昭和30年代お茶の袋詰め作業

-

昭和43年頃の手持ちの茶摘み機

-

茶摘み機は二人持ちから自走式へ

-

婦人会などでお茶の入れ方教室

-

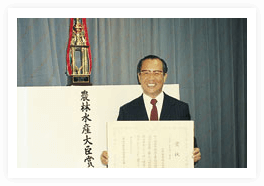

平成4年農林水産大臣賞初受賞

-

掛川献上茶ご謹製記念

-

1978年オレゴン州ユージン市と姉妹都市締結に茶業界代表として渡米

-

小学生の茶摘み体験

-

平成19年静岡県知事賞受賞

-

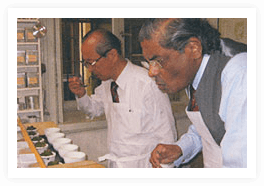

スウェーデンの茶商とのお茶テイスティング

-

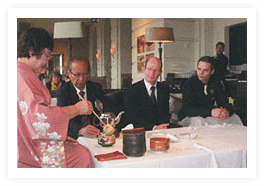

スウェーデングランドホテル支配人とティーセレモニー

-

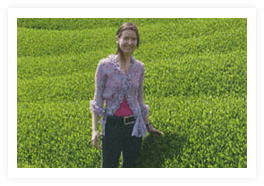

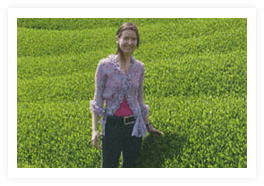

オランダのお茶バイヤーとも交流・出荷しています

戦前の日坂村の風景

昭和30年代お茶の集荷作業

昭和30年代茶摘みの女性たち

昭和30年代茶摘みの女性たち

お茶師栗田忠平氏(右)

当時の拝見場

昭和30年代お茶の袋詰め作業

昭和43年頃の手持ちの茶摘み機

茶摘み機は二人持ちから自走式へ

婦人会などでお茶の入れ方教室

平成4年農林水産大臣賞初受賞

掛川献上茶ご謹製記念

1978年オレゴン州ユージン市と姉妹都市締結に茶業界代表として渡米

小学生の茶摘み体験

平成19年静岡県知事賞受賞

スウェーデンの茶商とのお茶テイスティング

スウェーデングランドホテル支配人とティーセレモニー

オランダのお茶バイヤーとも交流・出荷しています